- 『未来・Science ResearchⅠ』 1年生

- 1学期に「実験の基本操作」や課題研究の基礎を学ぶ「考える科学」を中心に、知識や技能を身に付けます。その後、学んだことを活用して、フィールドワークや出張講義、課題研究に取り組みます。課題研究は、2年生3学期までに主な活動を終了し、3年生では発表会や論文投稿に向けての準備を進めます。

| 4・5月 |

実験の基本操作(物理・化学・生物)

考える科学①『探究活動とは?変数とは?』

|

| 6月 |

考える科学②『変数の制御』

フィールドワーク(香川大学瀬戸内圏研究センター庵治マリンステーション)「身近な海の環境学」 香川大学農学部 一見 和彦 先生、山口 一岩 先生

出張講義①「CBI化学」 香川大学創造工学部 石井 知彦 先生

|

| 7月 |

考える科学③『信頼性と妥当性』『あなたは良い科学者か』

出張講義② 「研究の進め方とまとめ方入門~目指せ(イグ)ノーベル賞!~」産業技術総合研究所四国センター 藤本 雅大 先生

|

| 9月 |

課題研究テーマ決定

実験ノートの書き方講座

出張講義③ 「化学と物理で理解する地球の気候と生物の変動」東京大学大気海洋研究所 横山 裕典 先生

出張講義④ 「ダイヤモンド薄膜の気相成長とその様々な応用」九州大学総合理工学研究院 吉武 剛 先生

|

| 10月 |

課題研究・調査

出張講義⑤ 「霧箱による放射線の観察」徳島文理大学保健福祉学部 澤田 功 先生

|

| 11月 |

課題研究・調査

プレゼンテーション講座①

プレゼンテーション講座②

|

| 12月 |

課題研究(大学連携講座)

化石実習(愛媛県総合科学博物館連携講座)

|

| |

以下は今後の予定です。 |

| 1月 |

課題研究・調査

出張講義⑥ 「簡単な微分積分の話:微分積分の統一から微分方程式の世界へ」

大阪公立大学理学研究科 谷川 智幸 先生

|

| 2月 |

課題研究・調査

第1回中間発表会

|

| 3月 |

課題研究・調査 |

- 第Ⅲ期プログラムでは出張講義(12回程度)を1年次のみで実施していましたが、第Ⅳ期では1・2年次で同程度実施し、2年次から特別理科コースを選択した生徒も受講できるようになりました。また、その分、1年次に確保できた時間でSSHプログラム修了生から要望の多かった課題研究の早期開始を実現しました。

SSH第Ⅲ期指定時のプログラムはこちら

| 4・5月 |

1実験の基本操作(物理・化学・生物)

コラム

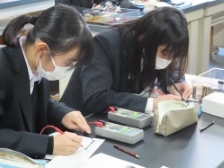

自然科学における物理学の概観と他の科目との関係、実験の大切さについて学んだ。物理量の測定に用いられる有効数字と測定値・誤差について学習した後,ノギスの原理と測定の仕方,測定精度を上げるための工夫として副尺の仕組みを学んた。実際にノギスを使って,円柱状の金属試料の外径・高さを数回測定し,計算により体積を求めた。電子天秤により質量を測定し,金属試料の密度から,金属の種類の同定を行った。測定回数を増やすことにより測定値のばらつきを補正できることや,有効数字を考慮して体積を計算することを通して,測定値の処理方法などを学んだ。

考える科学①『探究活動とは?変数とは?』

考える科学②『変数の制御』 |

| 6月 |

考える科学③『信頼性と妥当性』『あなたは良い科学者か』

フィールドワーク(香川大学瀬戸内圏研究センター庵治マリンステーション) |

| 7月 |

出張講義「暮らしの中の化学物質を分子模型で理解しよう」

香川大学農学部 川浪 康弘 先生 |

| 9月 |

「CBI海洋科学」出張講義「霧箱による放射線の観察」

香川高等専門学校高松キャンパス 澤田 功 先生

フィールドワーク(屋島山上)「アリの分類」香川大学農学部 伊藤 文紀 先生

コラム

講義の前半では,「蛍光」や「燐光」など物質の発光について学んだ。実際に食用油やアワビなどの貝殻,セミなどの昆虫等、身近なものや鉱物にブラックライトを当てて発光の様子や色の変化などを観察した。普段目にしている姿とは異なる様子に生徒は驚いていた。講義の後半は,自然放射線や線源からでる放射線の様子を、簡易霧箱を作成して観察した。班毎にドライアイスを砕いて発砲スチロールの容器に敷きつめ,その上にガラス容器を置き,エタノールを浸して蓋をすることで過飽和状態を作った。飛行機雲のような放射線の飛跡を観察することができた。日常生活の中で自然放射線を浴びていることが実感でき,放射線の正しい知識を身につけることができた。 |

| 10月 |

出張講義「光の不思議」香川大学創造工学部 鶴町 徳昭 先生

出張講義「折り紙から生まれる新しい数学」大阪公立大学理学研究科 会沢 成彦 先生

出張講義「CBI化学」香川大学創造工学部 石井 知彦 先生 |

| 11月 |

出張講義「現在の天文学」岡山理科大学生物地球学部 福田 尚也 先生

出張講義「娯楽数学入門」電気通信大学情報工学域 伊藤 大雄 先生

企業訪問「四国化成工業R�&Dセンター」 |

| 12月 |

プレゼンテーション講座 |

| 1月 |

プレゼンテーション講座

出張講義「希少なお砂糖」香川大学創造工学部 石井 知彦 先生

ミニ課題研究(物理・化学・生物・数学) |

| 2月 |

ミニ課題研究(物理・化学・生物・数学)

コラム

デジタルマルチメーターを用いて,電圧や抵抗値の測定の仕方や注意点を学び,電源コンセントや乾電池の電圧の測定を行った。次に,紙に鉛筆で書いた線が電気を通すことを実験で確かめ,これでどのような探究活動ができるか,入力変数や結果の変数と制御する変数を考慮して実験の計画を立てた。鉛筆の線の長さと電気抵抗値の関係を調べたり,鉛筆の芯の抵抗率を求めたりすることで,紙に書いた鉛筆の線のグラファイト層の厚みを推定するという探究実験を行った。直接測定できないものをどのようにして求めるか,を体験できた。 |

| 3月 |

ミニ課題研究(物理・化学・生物・数学) |

- 『未来・Advanced Science Ⅰ』 2年生

- 令和8年度から新しいプログラム「Science ResearchⅡ」が始まります。令和7年度までは、第Ⅲ期までのプログラム「Advanced

ScienceⅠ」の実施となります。「Science ResearchⅡ」では課題研究・調査と出張講義、関東合宿、海外研修などを予定しています。

-

| 4・5月 |

課題研究テーマ決定

実験ノートの書き方講座 |

| 6月 |

課題研究・調査 |

| 7月 |

課題研究・調査

第1回中間発表会 |

| 8月 |

課題研究・調査

関東合宿 |

| 9月 |

課題研究・調査

一高祭でのポスター展示 |

| 10月 |

課題研究・調査 |

| 11月 |

課題研究・調査

「ラットの解剖」香川大学医学部 三木 崇範 先生 |

| 12月 |

課題研究・調査

第2回中間発表会 |

| 1月 |

課題研究・調査

ALTによる科学英語指導 |

| 2月 |

課題研究・調査

第3回中間発表会 |

| 3月 |

課題研究・調査

英国海外研修 |

- 『未来・Advanced Science Ⅱ』 3年生

- 令和9年度から新しいプログラム「Science ResearchⅢ」が始まります。令和8年度までは、第Ⅲ期までのプログラム「Advanced

ScienceⅡ」を実施となります。「Science ResearchⅢ」では発表会・論文大会で研究の成果を発表します。活動は夏に終了し、2学期からは学校設定科目が通常の教科の授業(理科など)に変更になります。

-

| 4・5月 |

課題研究・調査

第13回四国地区SSH生徒研究発表会(高松第一高等学校)

第4回中間発表会 |

| 6月 |

課題研究・調査 |

| 7月 |

課題研究・調査

19日(土)課題研究成果発表会(e-とぴあ・かがわ)

26日(土)~28日(月)第49回全国高等学校総合文化祭かがわ総文祭2025

自然科学部門(香川大学・高松中央高等学校)

|

| 8月 |

2日(土)日本獣医学会高校生企画 サイエンスファーム2025(オンライン開催)

3日(日)第11回かはく科学研究プレゼンテーション大会(愛媛総合科学博物館)

6日(水)・7日(木)令和7年度SSH生徒研究発表会(神戸国際展示場)

16日(土)第13回香川県高校生科学研究発表会(オンライン開催)

23日(土)マス・フェスタ(大阪府立大手前高等学校)

課題研究のまとめ(論文作成・投稿)

|

| 9月 |

一高祭での研究発表 |

- 2025年度 科学系発表会・コンテストにおける受賞結果 (R8.1.15現在)

-

- 第49回 全国高等学校総合文化祭かがわ総文祭2025自然科学部門 出場

-

- 研究発表部門「災害時に役立つスマホ用リフレクターの研究」

- 研究発表部門「毎日の食卓を便利に!シンプルなふりかけ容器の考察」

- 研究発表部門「温度勾配を用いた超音波の屈折」

- 研究発表部門「非電力スピーカーの音が大きくなる原理の追求」

- 研究発表部門「紙を原料にしたエネルギーの抽出~セルロースの効率的な分解を促進する触媒の分析~」

- 研究発表部門「植物によるトゥシューズの消臭~ローズマリー、オリーブ、ニンジンを用いて~」

- 研究発表部門「色・模様が昆虫に与える影響について」

- 研究発表部門「打ち水で涼しくするには」

- 研究発表部門「堆積岩の形成メカニズムを用いた硬化体作成への挑戦」

- 第13回 香川県高校生科学研究発表会

-

- 奨励賞「非電力スピーカーの音が大きくなる原理の追求」

- 奨励賞「災害時に役立つスマホ用リフレクターの研究」

- 奨励賞「堆積岩の形成メカニズムを利用した硬化体作製への挑戦」

- 奨励賞「植物によるトゥシューズの消臭~ローズマリー、オリーブを用いて~」

- 奨励賞「色・模様が昆虫に与える影響について」

- 奨励賞「紙を原料にしたエネルギーの抽出〜セルロースの効率的な分解を促進する触媒の分析〜」

- 奨励賞「納豆菌いくらで水質浄化」

- 奨励賞「方向音痴についての研究」

- 日本獣医学会高校生企画 サイエンスファーム2025

-

- • 優秀アカデミア賞「色・模様が昆虫に与える影響について」

- 第11回 かはく科学研究プレゼンテーション大会

-

- ステージ発表 奨励賞「堆積岩の形成メカニズムを利用した硬化体作製への挑戦」

- ポスター発表 奨励賞「災害時に役立つスマホ用リフレクターの研究」

- ポスター発表 奨励賞「非電力スピーカーの音が大きくなる原理の追求」

- 第69回日本学生科学賞 香川県審査

-

- 優秀賞「温度勾配を用いた超音波の屈折」

- 佳作「続成作用をモデルとした硬化体の作製」

- 佳作「色・模様が昆虫に与える影響について」

- 朝永振一郎記念第20回「科学の芽」賞 高校生部門

-

- 第16回坊っちゃん科学賞

-

- 優良入賞「植物によるトゥシューズの消臭 ~ローズマリー、オリーブを用いて~」

- 佳作「災害時に役立つスマホ用リフレクターの研究」

- 佳作「非電力スピーカーの音が大きくなる原理の追求」

- 奨励賞「打ち水で涼しくするには」

2024年度 科学系発表会・コンテストにおける受賞結果

- かがわ総文祭プレ大会 兼 第12回香川県高校生科学研究発表会

- • 口頭発表部門 最優秀賞「その球捕るか避けるか,どっじなんだい~ドッジボールの公式を作る~」

• 口頭発表部門 最優秀賞「うどんのゆで汁のろ過に最適な炭の構造」

• 口頭発表部門 優秀賞「一筆書きできる図形の考察」

• ポスター発表課題研究部門 最優秀賞「床の滑り方に関する研究」

• ポスター発表課題研究部門 優秀賞「パーフェクトジェンガを達成させるための方法」

• ポスター発表課題研究部門 サイエンスアイデア賞「校庭ワカメを使ってコンクリートを作る」

- 第10回 かはく科学研究プレゼンテーション大会

- • ステージ発表 奨励賞「船を最速にするための条件」

• ポスター発表 奨励賞「校庭ワカメを使ってコンクリートを作る」

• ポスター発表 奨励賞「床の滑り方に関する研究」

- 日本獣医学会高校生企画 サイエンスファーム2024

- • 奨励賞「納豆菌がオリーブに与える影響について」

- 第68回日本学生科学賞 香川県審査

- • 最優秀賞「捕球率を表す式の作成 ~その球捕るか避けるか,ドッジなんだい~」

- 第68回日本学生科学賞 香川県審査

- • 入賞「吹き矢の精度に関する研究」

• 入賞「校庭ワカメはバイオミネラリゼーションを行っているのか」

• 入賞「植物の持つ洗浄効果 ~髪の毛の清潔さを保つためには~」

• 入賞「納豆菌がオリーブに与える影響」

• 入賞「星と気象の関係性」

2023年度 科学系発表会・コンテストにおける受賞結果

- 第11回 香川県高校生科学研究発表会

- • 口頭発表部門 優秀賞「片付けの最適戦略の考察」

• ポスター発表課題研究部門 優良賞「納豆菌が植物の病害抑制にもたらす効果」

• ポスター発表課題研究部門 優良賞「カゼインプラスチックの新たな可能性」

• 審査員賞「ダイラタント流体の量と衝撃吸収の関係」

• 審査員賞「液だれ軽減への道~Comfortable life without“ふきふき”~」

• 審査員賞「ビタミンCが発芽に及ぼす影響とその関係性」

- 第9回 かはく科学研究プレゼンテーション大会

- • ステージ発表 奨励賞「ビタミンCが発芽に及ぼす影響とその関係性」

• ポスター発表 奨励賞「自転車を漕いで手軽に風力発電」

• ポスター発表 奨励賞「カゼインプラスチックの分解について」

• ポスター発表 奨励賞「納豆菌が植物の病害抑制にもたらす効果」

- 日本獣医学会高校生企画 サイエンスファーム2023

- • 優秀発表特別賞「ビタミンCが発芽に及ぼす影響とその関係性」

- 第67回日本学生科学賞 中央予備審査

- • 入選2等「片付けの最適戦略の考察

- 第67回日本学生科学賞 香川県審査

- • 優秀賞「双胴型防波堤による津波被害軽減」

- 第14回坊っちゃん科学賞

- • 優良入賞「ダイラタント流体の量と衝撃吸収の関係」

• 入賞「ガラスの汚れと水滴の接触角」

• 佳作「ビタミンCが植物に与える影響とその関係性」

• 佳作「ホコリと静電気 ~静電気は掃除の味方になり得るか~」

• 佳作「鉱石ラジオを使った電波発電」

- 第18回筑波大学朝永振一郎記念「科学の芽」

- • 努力賞「カゼインプラスチックの分解について」